|

|

|

PERSPECTIVAS SOBRE LA

DEPRESIÓN EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS: UNA REVISIÓN DE SU

PREVALENCIA Y FACTORES TERAPÉUTICOS ASOCIADOS

MARÍA NATALIA MARTIN CARRAL

[1] Resumen La enfermedad renal crónica terminal (ERT) se caracteriza por una pérdida irreversible de la función renal, que a menudo requiere tratamientos como hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante de riñón. Estos tratamientos, si bien prolongan la vida, afectan significativamente la calidad de vida del paciente debido a su naturaleza invasiva y a la atención continua que necesitan. La depresión es una afección común y clínicamente relevante en pacientes con ERT, que a menudo no se diagnostica ni se trata, lo que contribuye a una mala adherencia al tratamiento y a un mayor riesgo de suicidio. Con frecuencia se ve enmascarada por síntomas somáticos de enfermedad renal. Los enfoques terapéuticos para la depresión en pacientes con ERT dependen de la gravedad del trastorno. Los casos leves pueden beneficiarse de intervenciones no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual (TCC) y la actividad física, mientras que los casos moderados a graves pueden requerir medicamentos antidepresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) se recomiendan comúnmente debido a su perfil favorable de efectos secundarios. El tratamiento de la depresión en pacientes en diálisis es crucial para mejorar la adherencia a la terapia, reducir los costos de atención médica y mejorar el bienestar general. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para identificar las intervenciones más efectivas para esta población. Abstract End-stage renal disease (ESRD) is characterized by an irreversible loss of kidney function, often requiring treatments such as hemodialysis, peritoneal dialysis, or kidney transplantation. These treatments, while life-prolonging, significantly impact a patient's quality of life due to their invasive nature and the ongoing care they require. Depression is a common and clinically relevant condition in ESRD patients, which often goes undiagnosed and untreated, contributing to poor treatment adherence and an increased risk of suicide. It is frequently masked by somatic symptoms of kidney disease. Therapeutic approaches for depression in ESRD patients depend on

the severity of the disorder. Mild cases may benefit from

non-pharmacological interventions such as cognitive behavioral

therapy (CBT) and physical activity, while moderate to severe cases

may require antidepressant medications. Selective serotonin

reuptake inhibitors (SSRIs) are commonly recommended due to their

favorable side effect profile. Treating depression in dialysis

patients is crucial for improving therapy adherence, reducing

healthcare costs, and improving overall well-being. However,

further research is needed to identify the most effective

interventions for this population. Palabras claves: Hemodiálisis, Insuficiencia

renal crónica, Antidepresivos, Sertralina, Depresión

Fecha de recepción: 25/03/2025 Fecha de aceptación: 12/05/2025

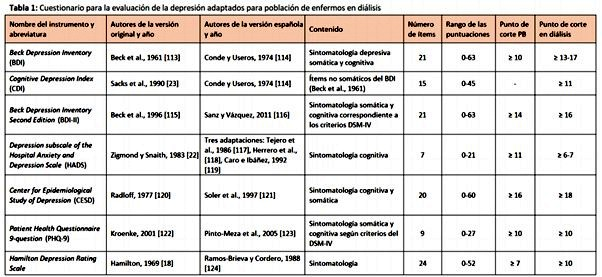

INTRODUCCIÓN Se llevó a cabo una revisión sistemática mediante la consulta de las bases de datos IntraMed, PubMed, SciELO, Cochrane y EBSCO, analizando artículos en idioma inglés y español que abordaran las metodologías empleadas para la evaluación de sintomatología depresiva en pacientes con enfermedad renal crónica tratados con hemodiálisis (HD), así como la falta de adherencia a la terapéutica dialítica y calidad de vida. Los criterios de inclusión establecidos para esta revisión fueron los siguientes: que los artículos seleccionados abordaran aspectos relacionados con la depresión en personas con Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT) tratadas con hemodiálisis (HD), así como la falta de adherencia terapéutica al tratamiento dialítico; que estuvieran redactados en idioma español o inglés y que su fecha de publicación no excediera los 16 años de antigüedad. Se excluyeron aquellos artículos que no aportaban resultados concluyentes, que incluían población pediátrica, o que analizaban exclusivamente los parámetros descritos en pacientes sometidos a diálisis peritoneal (DP). Las publicaciones consideradas incluyeron revisiones bibliográficas de artículos científicos y artículos de investigación originales, enfocados en la depresión, metodologías de evaluación de la sintomatología depresiva y la adherencia terapéutica en pacientes con IRCT, tratados con HD. La Insuficiencia Renal Crónica Terminal es una condición grave que representa una de las manifestaciones más avanzadas y severas de la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular durante un período de tres meses, caracterizada por una reducción del aclaramiento de creatinina estimado por debajo de 15 ml/min/1,73 m². Esta condición corresponde al estadio 5D en la clasificación actual de la ERC, según las guías K/DOQI publicadas en 2002 (Levin, 2024). La enfermedad renal crónica en su estadio avanzado se caracteriza por una serie de síntomas físicos, así como por la necesidad de recurrir a técnicas terapéuticas altamente invasivas y demandantes, que provocan modificaciones sustanciales en el estilo de vida del paciente. Estas condiciones, en conjunto, contribuyen de manera significativa al deterioro de la calidad de vida de los pacientes afectados (Morales Ojeda, 2019) (Sánchez-Cabezas AM, 2019). Si bien en la actualidad, no se dispone de una cura definitiva, existen opciones terapéuticas sustitutivas de la función renal, tales como la hemodiálisis (HD), la diálisis peritoneal (DP) y el trasplante renal (TxR) que permiten prolongar la vida del paciente (Costa, 2016). Estos tratamientos tienen implicaciones sustanciales en la calidad de vida, la salud general del paciente y el sistema de salud en su conjunto, dado que requieren una vigilancia continua, recursos médicos especializados y un seguimiento a largo plazo. DEPRESIÓN COMO TRASTORNO PREVALENTE Y SU RELEVANCIA CLÍNICA La depresión constituye un trastorno prevalente y de gran relevancia clínica dado su vínculo con el aumento del riesgo de suicidio y la adherencia deficiente al tratamiento dialítico. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2014) se debe diagnosticar un trastorno depresivo cuando se experimente un estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés o placer en sus actividades cotidianas por un periodo de al menos dos semanas, así como al menos cuatro de los siguientes síntomas: ● Alteración en el apetito, cambios en el peso corporal. ● Cambios en el patrón de sueño con insomnio o hipersomnia. ● Agitación o retardo psicomotor, fatiga. ● Sensaciones de inutilidad o autorreproche y culpa excesiva. ● Disminución de la concentración. ● Ideas recurrentes de muerte o suicidio. La depresión y los trastornos de ansiedad se encuentran entre las diez principales causas de años vividos con discapacidad (YLD) a nivel global. En particular, en Argentina, los años de vida ajustados por discapacidad (DALY) debido a trastornos mentales y trastornos relacionados con el uso de sustancias, han experimentado un aumento del 9,7% entre los años 2005 y 2013 (Murray C.J., 2015). Además, la autolesión constituye la décima causa de años de vida perdidos (YLL) en Argentina (Mohsen Naghavi, 2015). Numerosos estudios han señalado que la depresión, la ansiedad, la alteración en el apoyo social y el deterioro de la calidad de vida tienen un impacto significativo en el curso clínico y el pronóstico de la enfermedad en pacientes sometidos a tratamiento de diálisis (Díaz-Soto y otros, 2017) (Rojas y otros, 2017). La depresión es un problema muy común, subdiagnosticado y poco tratado en los pacientes con IRC que se hemodializan y que puede generar efectos adversos sobre los resultados de dicho tratamiento, influyendo negativamente sobre diversos factores somáticos y emocionales del paciente, fundamentales para su recuperación (Díaz-Soto y otros, 2017) (Vazquez, 2023). Si bien su diagnóstico es complejo debido al solapamiento de síntomas con las patologías renales (Chilcot J, 2010), algunos autores estiman que su prevalencia en esta población oscila alrededor del 20 %, según los resultados obtenidos a partir de entrevistas psiquiátricas, mientras que los cuestionarios de detección autoinformados sugieren una prevalencia de aproximadamente el 40 % (Chilcot J, 2010). Los médicos y enfermeros de los servicios de diálisis también fracasan en identificar los síntomas de depresión con frecuencia enmascarados por las quejas somáticas. La evaluación y el diagnóstico de la depresión pueden llevarse a cabo utilizando dos tipos de procedimientos: Las entrevistas clínicas estructuradas y autoinformes, aunque su utilización en esta población presenta cierta complejidad ya que los síntomas somáticos propios de estos trastornos depresivos (cansancio, pérdida de apetito, dificultad para concentrarse, problemas en el sueño o en la función sexual) se pueden solapar con síntomas asociados a la insuficiencia renal, patologías comórbidas o al propio tratamiento. Las entrevistas clínicas estructuradas se consideran el Gold Standard en diagnóstico de los trastornos depresivos ya que toman como referencia criterios diagnósticos específicos establecidos por el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). EVALUACIÓN COGNITIVA Y AFECTIVA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL En los pacientes con enfermedad renal, la evaluación de los aspectos cognitivos y afectivos asociados con la depresión facilita la identificación de los síntomas somáticos que podrían interferir con un diagnóstico preciso y adecuado. Entre las entrevistas más utilizadas en enfermos renales se encuentran el Composite International Diagnostic Interview (CIDI), International Neuropsychiatric Interview (MINI), y la Structured Diagnostic Psychiatric Interview (SCID-5). Los instrumentos de autoinforme son comúnmente preferidos en investigaciones y en entornos clínicos para el cribado de la depresión, debido a que requieren menos recursos de tiempo tanto para el médico como para el paciente. Entre ellos se incluyen el Beck Depression Inventory en sus versiones BDI y BDI-II, el Cognitive Depression Index (CDI), el Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), la Hamilton Depression Rating Scale, la Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) y el Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), destacándose el BDI-II como el cuestionario con el mayor respaldo en términos de evidencia científica. En la siguiente tabla, extraída del artículo 'Aspectos psicosociales del paciente en diálisis', se presentan los diferentes puntos de corte propuestos para el diagnóstico de depresión en pacientes en diálisis, con el objetivo de evitar el sobrediagnóstico y el uso inadecuado de recursos. Aunque actualmente no existe un consenso sobre el instrumento más adecuado para el cribado de la depresión en esta población ni sobre el punto de corte que debe adoptarse, estos valores proporcionan una guía para la evaluación clínica (Vázquez, 2023) (Tabla1).

Table 1. Cuestionario para la evaluación de la depresión adaptado a la población de pacientes en diálisis.

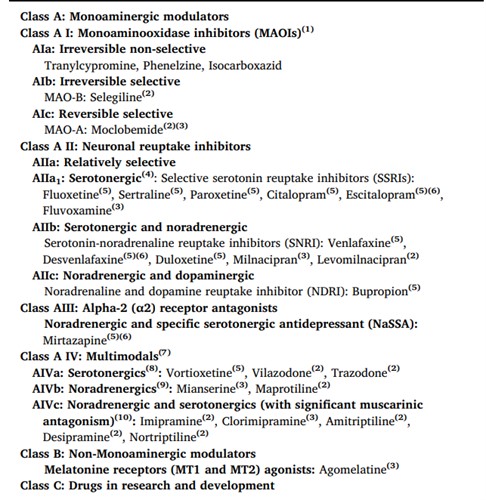

DEPRESIÓN, CALIDAD DE VIDA Y FALTA DE ADHERENCIA TERAPÉUTICA La depresión en pacientes en tratamiento de diálisis se encuentra estrechamente vinculada con un deterioro significativo en la calidad de vida, una mayor prevalencia de enfermedades cardiovasculares y un aumento en la tasa de mortalidad (Chilcot J, 2010). La falta de adherencia terapéutica representa un problema significativo de salud pública, con consecuencias negativas que incluyen fracasos terapéuticos, mayores tasas de hospitalización y un incremento en los costos sanitarios. Contar con información detallada sobre la adherencia terapéutica ha demostrado ser eficaz para mejorar el cumplimiento de los tratamientos (Lourdes Rueda Velasco, 2014). ENFOQUES TERAPÉUTICOS EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN Existen diversos enfoques terapéuticos para el tratamiento de la depresión en la población general, los cuales dependen de la severidad del trastorno. La evidencia disponible hasta la fecha sugiere que los casos leves de depresión no se benefician significativamente de tratamientos psicofarmacológicos, mientras que los casos de depresión moderada a severa sí muestran respuestas positivas a dicho tipo de abordaje (Vazquez, 2023) (Natale P, 2019). Por otro lado, la tipicidad frente a la atipicidad del cuadro clínico también requiere una variación en el enfoque terapéutico. Asimismo, la cronicidad del trastorno y el modelo de respuesta a los tratamientos exigen distinciones adicionales de carácter diagnóstico y terapéutico. En los casos de depresión leve, se recomienda un enfoque no farmacológico, que puede incluir la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y/o un programa de actividad física regular (Natale P, 2019). El tratamiento farmacológico es indicado en casos de depresión moderada a severa. Existen reportes sobre el uso de diversos antidepresivos en pacientes en diálisis. En este contexto, resulta conveniente para la selección de los fármacos el uso de la nueva clasificación de antidepresivos propuesta por Alvano y Zieher en ¨An updated classification of antidepressants: A proposal to simplify treatment¨ la cual facilita un análisis lógico y epistémico de los antidepresivos, teniendo en cuenta tanto su mecanismo de acción como sus efectos adversos (Alvano & Zieher, 2019).

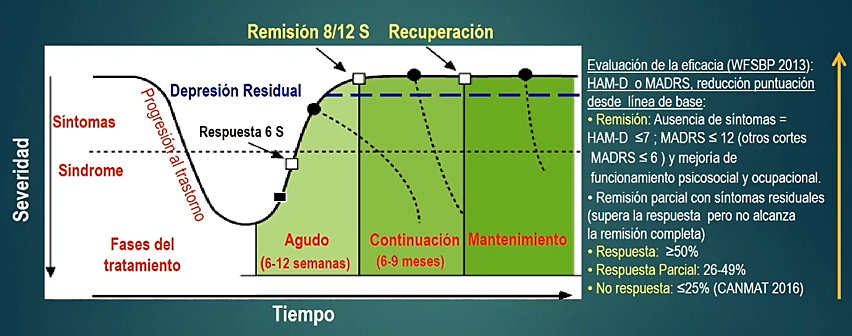

Los medicamentos del Grupo A IIa1, también conocidos como Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS), son los más recomendados debido a sus menores efectos adversos y su mayor perfil de seguridad en comparación con otros grupos de antidepresivos. Dentro de este grupo, existen reportes que favorecen el uso de sertralina en dosis que oscilan entre 25 mg/día y 100 mg/día, ajustándose según la respuesta clínica, la remisión de los síntomas y la tolerancia al fármaco (Kubanek A, 2021). El tratamiento con fármacos del grupo de los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina resulta preferible debido a que causan menos efectos anticolinérgicos que los del grupo A IVc (Antidepresivos Tricíclicos) y no están asociados con alteraciones en la conducción cardíaca. Además, los fármacos del grupo A IVc pueden ser letales si se ingieren en dosis elevadas, lo que representa un riesgo adicional de suicidio. No obstante, los ISRS del grupo presentan un mayor riesgo de hemorragias, así como de hiponatremia asociada al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIHAD), náuseas, vómitos y disfunción sexual. Este grupo es metabolizado a nivel hepático y tiene alta afinidad por las proteínas plasmáticas. Se ha reportado, además, una disminución en la incidencia de hipotensión ortostática intradiálisis, atribuida a sus efectos sobre el tono vascular. (Kubanek A, 2021) Los fármacos de los Grupos A IIb y A IIc, como la venlafaxina y el bupropión, deben ser utilizados con precaución, ya que se excretan principalmente por vía renal. En el caso del bupropión, sus metabolitos activos son eliminados casi en su totalidad por el riñón, lo que puede predisponer a la aparición de crisis epilépticas. Por otro lado, los inhibidores de la Monoaminooxidasas (MAO) del Grupo AI presentan numerosos efectos secundarios y deben ser evitados en pacientes con enfermedad renal crónica debido a su potencial para inducir hipotensión (Kubanek A, 2021). Las fases del tratamiento de la depresión tienen como objetivo principal alcanzar la remisión de los síntomas durante la fase aguda, idealmente en un plazo de 12 semanas, evidenciando una respuesta clínica favorable. Finalmente, se persigue alcanzar la fase de recuperación y mantenimiento, con el propósito de prevenir recaídas, recidivas y recurrencias, tal como se ejemplifica en el gráfico adaptado por Kupfer.

Gráfico 1. Evaluación de la eficacia (WFSBP 2013): HAM-D o MADRS reducción puntuación desde línea de base. Adaptado por Kupfer, 1897 CONCLUSIONES

Cukor et al. (2009) y Weisbord et al. (2009) concluyen que la depresión es un factor clave que puede precipitar una menor adherencia al tratamiento, así como una disminución en la adopción de comportamientos de autocuidado, lo que conlleva, en última instancia, un aumento en el consumo de recursos sanitarios. En este contexto, la identificación de intervenciones terapéuticas eficaces y viables para el manejo de la depresión sigue siendo una prioridad en la práctica clínica (Rojas y otros, 2017). Las principales limitaciones identificadas en algunas de las investigaciones analizadas en esta revisión corresponden, por una parte, a las inherentes a los estudios de tipo observacional y, por otra, a la falta de homogeneidad entre los estudios incluidos, dado que los resultados obtenidos dependen en gran medida del contexto específico en el que fueron llevados a cabo. Por otro lado, la prevalencia de depresión en pacientes sometidos a hemodiálisis varía considerablemente entre los diferentes estudios revisados, con rangos que oscilan entre el 20 % y el 60 %, dependiendo de múltiples factores metodológicos y contextuales (Ruiz García y otros, 2016) (Vazquez, 2023) (Chiriboga Valdiviezo, 2022) (Álavarez Sagubay y otros, 2017) (García-Llana y otros, 2014) (Amador Cannals AC, 2021) (Manea y otros, 2012) (Gómez Vilaseca y otros, 2015) (Negrón y otros, 2024) (Saldivia y otros, 2019). Esta variabilidad puede atribuirse, en primer lugar, a las diferencias en los instrumentos diagnósticos empleados, tales como cuestionarios de autoinforme (por ejemplo, el Beck Depression Inventory o el Hospital Anxiety and Depression Scale) frente a entrevistas clínicas estructuradas, que presentan distintos niveles de sensibilidad y especificidad. En segundo lugar, influyen las características sociodemográficas y clínicas de las poblaciones estudiadas, como la edad, el género, la duración del tratamiento dialítico y la presencia de comorbilidades. Además, el contexto geográfico y cultural también desempeña un papel relevante, ya que las percepciones sobre la salud mental, el acceso a servicios psicológicos y el estigma asociado pueden afectar tanto la expresión de los síntomas como su reporte. Por último, la heterogeneidad en los diseños de investigación, los tamaños muestrales y los criterios de inclusión también contribuyen a esta dispersión en los resultados. Esta falta de homogeneidad metodológica dificulta la comparación directa entre estudios y pone de relieve la necesidad de implementar estrategias sistemáticas de detección y abordaje psicológico dentro del tratamiento integral del paciente con enfermedad renal crónica. Aunque la investigación en pacientes con insuficiencia renal es particularmente compleja debido a sus múltiples necesidades médicas interrelacionadas, y considerando la limitada cantidad de estudios de alta calidad con suficiente potencia estadística, persiste una necesidad urgente de realizar investigaciones más profundas en el ámbito de los pacientes sometidos a hemodiálisis. Esta línea de investigación no solo es fundamental para abordar de manera más eficaz la sintomatología depresiva en estos pacientes, sino también para mejorar la adherencia al tratamiento, lo que repercute directamente en la optimización de su calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Abdel-Kader K, U. M. (2009). Symptom burden, depression, and

quality of life in chronic and end-stage kidney disease. Clin J Am

Soc Nephrol., 4(6), 1057-64.

Abdel-Kader K, U. M.-s. (2009). Clin J Am Soc Nephrol, 4(6), 1057-64. Alvano, S., & Zieher, L. (2019). An updated classification of antidepressants: A proposal to simplify treatment. Personalized Medicine in Psychiatry, 20(9), 1-14 . https://doi.org/10.1016/j.pmip.2019.04.002 Álvarez Sagubay, D., Serrano Figueroa, L., & Trujillo Macas, J. (2017). Depresión En Hemodiálisis. Estudio Realizado En La Clínica De Diálisis Inridi "San Martín", Junio - Julio 2015. Rev. Med. Fcm-Ucsg, 21(1), 19-26. https://doi.org/: https://doi.org/10.23878/medicina.v21i1.758

Amador Cannals AC, V. R. (2021). Factores asociados a la depresión en pacientes con enfermedad renal cróni ca avanzada en Boyacá, Colombia. . Rev. Colomb. Nefrol. , 8(3), e528. https://doi.org/https://doi.org/10.22265/ American Psychiatric Association. (2014). Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales. Editorial Médica Panamericana. Chilcot J, W. D. (2010). Depression in end-stage renal disease: current advances and research. Semin Dial., 23(1), 74-82. https://doi.org/10.1111/j.1525-139X.2009.00628.x. Chilcot J., D. A. (2011). An association between depressive symptoms and survival in incident dialysis patients. Nephrol Dial Transplant., 26(5), 1628-1634. https://doi.org/10.1093/ndt/gfq611 Chiriboga Valdiviezo, E. (2022). Depresiòn En Hemodiàlis; Impacto En La Adherencia Del Paciente A La Restricciòn De Liquidos Interdiàlisis Y A La Medicaciòn. Universidad Católica de Cuenca-Ecuador. Costa, G. M. (2016). Quality of life of patients with chronic kidney disease undergoing. Enfermería Global, 43, 87-99. Cukor J, S. J. (2009). Emerging treatments for PTSD. Clin Psychol Rev., 29 (8), 715-26. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.09.001 Díaz-Soto, C., Présiga-Ríos, P., & Zapata-Rueda, C. M. (2017). Calidad de vida relacionada con la salud y adherencia al tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica en Antioquia-Colombia. Revista de Educación y Desarrollo, 41, 17-25. García-Llana, H., E., R., & Del Peso, G. S. (2014). El papel de la depresión, la ansiedad, el estrés y la adhesión al tratamiento en la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes en diálisis: revisión sistemática de la literatura. Nefrologia, 34(5), 637-57. https://doi.org/10.3265/Nefrologia.pre2014.Jun.11959 Gómez Vilaseca, L., Pac Gracia, N., Manresa Traguany, M., Lozano Ramírez, S., & Chevarria Montesinos, J. L. (2015). Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes de hemodiálisis. Enferm Nefrol , 18(2), 112/117. Hedayati S, M. A. (2009). Prevalence of major depressive episode in CKD. Am. J Kidney Dis., 3, 424-32. Judith Cukor, J. S. (2009). Emerging treatments for PTSD. Clin Psychol Rev, 29(8), 715-26. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2009.09.001 Kubanek A, P. P. (2021). Use of Sertraline in Hemodialysis Patients. Medicina, 57(9), 1-18. https://doi.org/10.3390/medicina57090949 Levin, A. (2024). Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney International, 105(4), 684-701. https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.016. Lourdes Rueda Velasco, R. R. (2014). Análisis de la adherencia terapéutica en pacientes en hemodiálisis. Enferm Nefrol , 17 (Suppl (1)), 116/140. Manea, L., Gilbody, S., & McMillan, D. (2012). Optimal cut-off score for diagnosing depression with the Patient Health Questionnaire (PHQ-9): a meta-analysis. CMAJ, 184(3), E191-96. https://doi.org/10.1503/cmaj.110829 Mohsen Naghavi, H. W. (2015). Global, regional, and national age-sex specific allcause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 385(9963), 117-71. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61682-2 Morales Ojeda, G. N. (2019). Calidad De Vida En Pacientes Hemodializados De La Comuna De Chillán Viejo. Rev Nefrol Dial Traspl., 39 (4), 242-8. Murray C.J., B. R. (2015). Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013: quantifying the epidemiological transition. Lancet, 386(10009), 2145-91. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61340-X Natale P, P. S. (2019). Psychosocial interventions for

preventing and treating depression in dialysis patients. Cochrane

Database Syst Rev., 12(12), 1-131.

Negrón, R., Deleón, R. G., Vergara, M., Paredes, P., & Álvarez, M. (2024). Prevalencia de depresión en un grupo de adultos mayores en Hemodiálisis crónica del Hospital de Angol. Rev. Chil Neuro-Psiquiat, 62(2), 143-149. Rojas, Y., A., V., O., R.-M., & González-SotomayorR. (2017). Ansiedad y depresión sobre la adherencia terapéutica en pacientes con enfermedad renal. REVISTA DE PSICOLOGÍA, 26 (1), 1-13. Ruiz García, E., L., L. L., Delgado Ramírez, A., Crespo Montero, r., & Sánchez Laguna, J. (2016). Adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes en hemodiálisis. Enferm Nefrol , 19(3), 232/241. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4321/S2254-28842016000300005 Saldivia, A., Aslan, J., Cova, F., Vicente, B., Inostroza, C., & Rincón, P. (2019). Propiedades psicométricas del PHQ-9. Rev Med Chile, 147, 53-60. Sánchez-Cabezas AM, M.-G. N.-M.-M.-C.-G.-M.-M. (2019). Calidad de vida de los pacientes en diálisis. Revisión sistemática. Enferm Nefrol, 22(3), 239-55. Vazquez, M. (2023). Aspectos psicosociales del paciente en diálisis. En S. E. Nefrología, Nefrología al día. Edición del Grupo Editorial Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología. [1] Sala de Nefrología y Diálisis Hospital Interzonal General Agudos Dr. Oscar Alende. E-mail: natymartin92@hotmail.com

[2] Catedra de Medicina, Persona y Comunidad I-Cátedra de Salud

mental II y III-Facultad de Ciencias Médicas-Universidad

Fasta. [3] Cátedra Módulo Fisiopatológico I y II- Facultad de Ciencias Médicas-Universidad Fasta. E-mail: alpena@ufasta.edu.ar

|